" Ut sors volet, tamen stabo" - "Quoi que fasse le sort, je resterai debout"

Les fondateurs : les Seigneurs des Bordes (XIe - XVe)

Juchée au faîte d’une colline dominant la vallée de la Nièvre, la première forteresse fut édifiée par Jehan des Bordes, chambellan du roi de France Henri Ier en 1041. Enclave royale, elle avait pour fonction de surveiller la plaine et la route vers la Bourgogne.

Les Seigneurs des Bordes restent maîtres des lieux jusqu'au XVe siècle ; proches du roi de France, ils occupent les fonctions de chambellans ou de conseillers. Pendant la Guerre de Cent ans, ils sont de plus les gardiens de l'oriflamme de Saint-Denis, cette prestigieuse bannière écarlate que les Capétiens arborent lors des départs au combat. Au cours de la Guerre de Cent Ans, les Anglais incendient cette forteresse. Il ne subsiste aujourd'hui de ce premier château que l'implantation générale, ainsi que la Tour Jeanne d'Arc qui aurait hébergé l'illustre pucelle en 1429. |

La Renaissance aux Bordes : le rôle des La Platière

La seigneurie est désormais passée par les femmes à la famille des La Platière, proches de la cour de France. Sur l'ordre du roi Charles VIII, le château est reconstruit, avec tours, donjon, poterne, pont-levis et fossés.

Entre 1540 et 1552, les frères Imbert et François de La Platière transforment cette forteresse, trop médiévale à leur goût, en luxueux château Renaissance. Proches de François Ier et Henri II, ils partagent le goût de la cour de France pour l’art italien. Ils commencent ainsi édifier un très bel escalier rampe-sur-rampe au cœur du logis. Imbert, maréchal de France , achète le château d'Epoisses. La lignée s'éteint dans la région pendant les Guerres de Religion, la branche survivante étant partie à Genève. |

La Dame des Bordes : Germaine-Louise d'Ancienville

À la fin du XVIe siècle, le domaine passe donc par les femmes à une nouvelle famille : les d'Ancienville, barons d’Époisses et seigneurs de Réveillon. Leur illustre descendante, Germaine-Louise d'Ancienville, comtesse de Bourgogne, dame des Bordes, de Firmin, de Bussy et d'Ourouër épouse en 1635 son cousin germain Achille de La Grange d'Arquian, seigneur de Prye, et ouvre ainsi la page la plus glorieuse de l'histoire du château. En effet, c’est à elle, comme le montrent le blason d' armes sculpté sur le portail monumental (écartelés aux armes des seigneurs des Bordes, La Platière, La Grange d’Arquian et des comtes de Bourgogne, avec les d’Ancienville brochant sur le tout) que l’on doit tous les grands travaux du XVIIe siècle. Décrits comme achevés dans le terrier de 1653, ces travaux donnent au château et à ses abords leur aspect actuel, avec des murs de soutènement monumentaux, une grille ouvragée, une « maison du concierge », une « maison de la Justice », des jardins vergers et potagers, de belles dépendances, de grandes écuries, et dans les pièces d’apparat du château des cheminées monumentales d’une qualité remarquable, des peintures murales et des carrelages de faïence de Nevers.

Marie de La Grange d'Arquian et l'aventure polonaise

|

N’ayant elle-même qu’une fille religieuse et une autre fille décédée prématurément, Germaine-Louise destine le château à ses nièces, filles de son beau-frère Henri, seigneur de Prye. L'aînée, Louise-Marie de La Grange d’Arquian, épouse d'un Béthune, en hérite effectivement. Quant à sa sœur cadette, Marie-Casimire, elle a quitté à cinq ans sa Nièvre natale pour être dame de compagnie de la princesse Marie-Louise de Gonzague-Nevers, épouse de Ladislas IV, roi de Pologne. C'est ainsi que cette jeune fille, de petite noblesse nivernaise, rencontre et épouse l'illustre Jean Sobieski, bientôt appelé à régner sur la Pologne.

Le Château des Bordes est alors orné d'une galerie de portraits des souverains polonais, la chambre de la reine est décorée de vues de Varsovie, et les écuries royales sont embellies pour accueillir les équipages polonais. C'est néanmoins l'ultime heure de gloire du château : passé aux Béthune, il est rapidement délaissé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et commence alors son long et lent déclin. Il passe de mains en mains au XIXe siècle, avant d'être acheté en 2013 par la famille Joulie. |

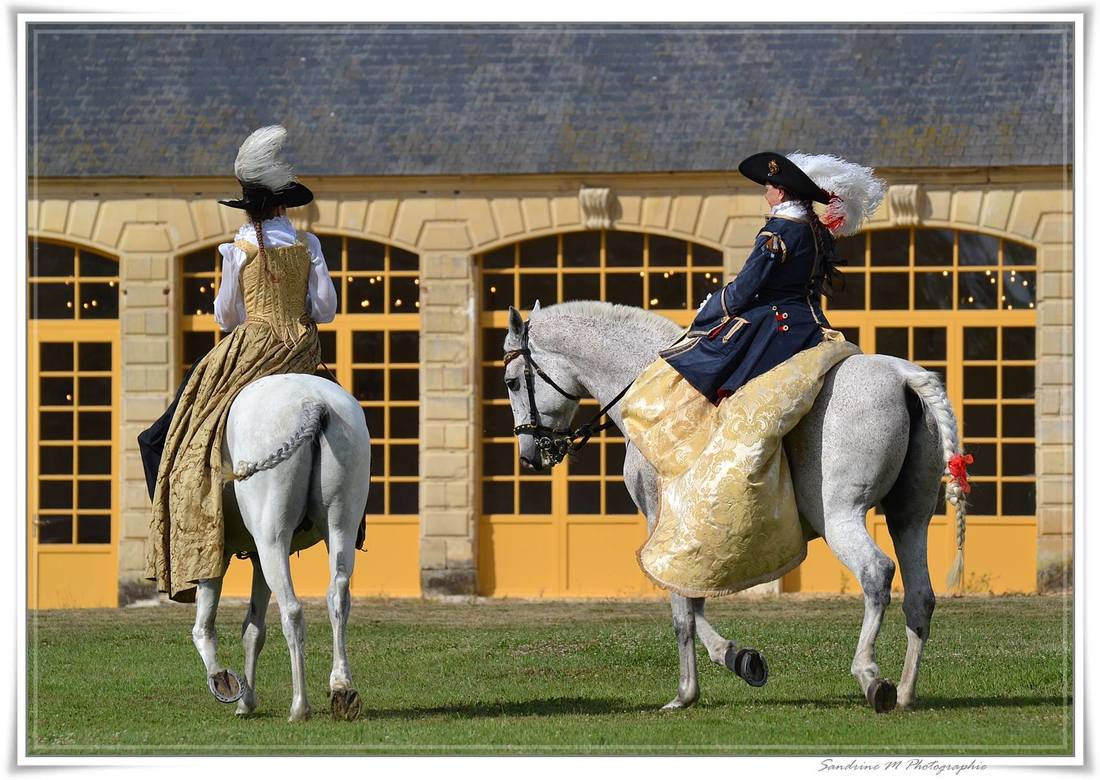

Les écuries royales

|

Vers 1640, Germaine-Louise de La Grange d'Arquian décide de doter son domaine d'écuries. Quelques années plus tard, Marie-Casimire de La Grange d’Arquian devient Reine de Pologne, et sa sœur Louise, nouvelle châtelaine des Bordes, fait embellir cet imposant édifice afin d'accueillir les équipages de la monarchie polonaise : les écuries royales, édifiées en pierre de taille, s’étendent ainsi sur plus de 100 mètres et peuvent abriter jusqu’à une cinquantaine de chevaux. Le bâtiment est rythmé par trois pavillons voûtés. Celui du centre présente une toiture à la Philibert de L'Orme dont les charpentes ont été conservées sous l'actuelle toiture en pavillon.

|